雨楽な家BLOGBLOG

子どもに読書の楽しさを

4月23日は「子ども読書の日」って、ご存じですか。「子どもの読書活動の推進に関する法律」が2001年に施行され、「子ども読書の日」が定められました。

とはいっても現実は、日常の生活圏から本屋さんが消えました。国内の書店の数は、この20年間に半減し、全国の自治体で書店が1店もない「無書店の自治体」は28.2%に拡大。1店しかない自治体が19.7%で、あわせて47.9%の自治体が本屋さん0~1店の寂しさだとか。

2023年度の出版物の販売額は、全体の58%が書店、21%がネット書店で、ネットの比率は高まるばかり。小学生の頃、近所の本屋さんで立ち読みしたときのワクワクドキドキ感がなつかしい。というわけで、今回のテーマは、「子どもに読書の楽しさを」。

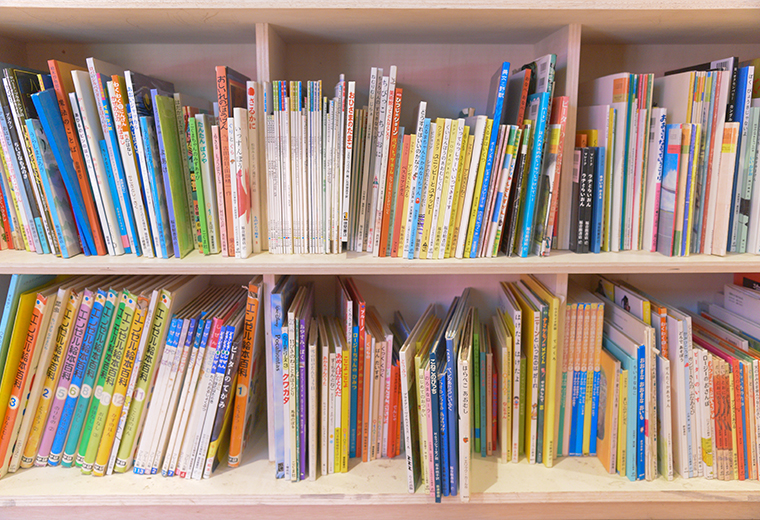

本屋さんが近くにないならば、公共図書館を活用しませんか。

日本には私立図書館を含め2023年時点で、3310の公共図書館があります。

子ども専用の「子ども図書館」も、約60の自治体に設置されているそうですよ。

行ってみませんか。

私が利用する図書館では、絵本コーナーもあり、絵本の読み聞かせ会も時々開かれます。書棚から読みたい本を自由に探せるのはもちろんのこと、ホームページで借りたい本を予約することもできて便利。1回に借りられる本は15冊、DVDは3点まで。借出し期間は2週間。絵本を10冊ぐらい借りていく子育てファミリーを時々見かけますが、読み切れるのかな。

図書館では、大きい声を出さない、走らない、読める冊数だけ借りるなど、親子でルールを決めておくことも大切。たくさんの絵本から選べるので、新しいテーマの絵本との出合いもあり、子どもの世界を広げるきっかけになるかもしれません。

絵本の読み聞かせは子どもの成長にプラスになり、文部科学省の調査でも、幼い頃に読み聞かせをしていた子どもは、学力(特に国語と算数)が高い傾向にあるとのこと。「絵を見る」「文字を見る」「読んでいる声を聞く」という3つが同時に進行する絵本の読み聞かせは、子どもの脳を刺激し、読解力や表現力を伸ばし、言葉や知識を積み上げる効果があるといいます。

何よりプラスなのは、子どもの気持ちが安定すること。読み聞かせは子どもにとって親の愛情を五感で受け取る幸せなひと時。自分を守ってくれる人のやさしい声は、子どもの心を安らかにします。

読み聞かせは親にとってもメリットが。忙しい毎日の中で、たとえ10分でも子どもと向き合って、同じ世界観で過ごす時間は、親の気持ちもリラックス。絵本の読み聞かせは、親子の心と心をつなぐ特別の時空といえるでしょう。

絵本は子どもに、行ったことも見たこともない世界を見せてくれます。日常では出会えないようなストーリーが展開し、主人公の気持ちになってハラハラドキドキすることで、子どもの想像力はかき立てられ、夢中になり、脳が活性化されます。

いろいろな表現に触れて、使える言葉の数が増えるので、読解力を高め、コミュニケーション能力を向上させます。物語が進むにつれ、「次はどうなるんだろう?」と、子どもは話に引き込まれていき、この経験を繰り返すことで集中力が身についていきます。

ただし、寝かしつけに絵本の読み聞かせをする場合には注意が必要。寝る前にこわいお話を聴くと、こわい夢を見ることも。スピーディーな展開でワクワクしすぎると寝つけません。頭を使って考えさせる絵本も不向きとか。寝かしつけ用の絵本は、刺激の少ない、おだやかで幸せな気持ちになれる絵本の中から選びましょう。

子どもの潜在能力を引き出すための大切な要素は知的好奇心。「これはなに?」「どうすればいいの?」「なぜ?」「もっと知りたい!」 絵本に限らず、時間を忘れて没頭できる体験を幼い時から積み重ねることが何より大切です。

ワクワク感をもてる対象があれば、主体性や集中力を発揮できます。絵本で読書の楽しさを知った子どもたちには、引き続き、世界中の名作文学に触れてほしいですね。

こちらの「雨楽な家」は、2階へ上がる階段の壁面に、杉板で本棚を造作しました。可動式の棚なので、本のサイズに合わせて高さを調節できます。家族共用のライブラリーがあれば、共通の話題で楽しさも広がりそう。

階段に腰かけたまま読書タイムになっても大丈夫。桧の床と柱、漆喰の壁、杉の天井と梁。自然素材の空間で読書するのは格別。本の原料も木なので、木の香りに包まれて森林浴しているみたいでいい気持ちです。